· FabLab Westharima Team · DIY · 22 min read

エアブラシの使い方完全ガイド | 3Dプリント・模型塗装の基本から応用まで

初心者でもマスターできるエアブラシの使い方を徹底解説。必要な道具、塗装の基本3原則、よくあるトラブル対処法まで、きれいな塗装を実現するための完全ガイドです。

3Dプリント作品やDIY工作の仕上げに、プロのような美しい塗装を施したいと思ったことはありませんか?エアブラシを使えば、ムラのない均一な塗装や繊細なグラデーション表現が可能になります。

私自身、初めてエアブラシを使った際は覚えることが多く、緊張の連続でした。そこで、今後のため、そしてこれからエアブラシに挑戦する方のために、必要な道具から実際の使い方、失敗しないコツまでを体系的にまとめました。

エアブラシとは

エアブラシ は、コンプレッサーから送られる圧縮空気と塗料をハンドピース内で混合し、微細なミスト状にして対象物に吹き付ける塗装工具です。筆塗装では難しい薄く均一な塗膜を実現でき、細かなラインから広い面の塗装まで、一台で多彩な表現が可能です。

特に以下のような 用途 で威力を発揮します:

- 3Dプリント作品の仕上げ塗装

- プラモデル・ガンプラの全塗装

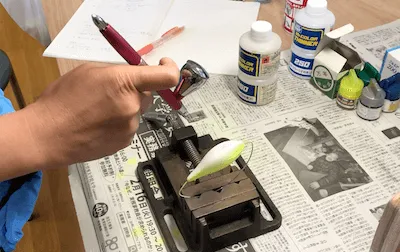

- ルアーなどの釣具の塗装

- DIY工作品の塗装

エアブラシに必要な道具と材料

エアブラシ塗装を始めるには、いくつかの道具が必要です。ここでは必須のものから、あると便利なものまで、優先度別に紹介します。

必須の道具(絶対に必要なもの)

| 道具名 | 説明 |

|---|---|

| エアブラシ本体(ハンドピース) | 塗料を吹き付けるための本体。初心者には「ダブルアクション」タイプがおすすめ。ボタンを押す深さで空気量を、引く量で塗料量を調整できるため、細かい表現が可能。 |

| コンプレッサー | 圧縮空気を作り出す装置。安定した空気圧を供給できるタンク付きのものが理想的だが、初心者はエアー缶からスタートすることもできる。 |

| エアブラシスタンド | 作業を一時中断する際や、塗料カップに塗料が入った状態でエアブラシを安全に置くために使用。塗料をこぼす心配が減り、両手も自由に使える。 |

初心者セット

- 推奨:GSIクレオス Mr.リニアコンプレッサー L7 レギュレーター/プラチナセット ホビー用塗装用具 PS309

- 参考価格帯:約56,000~65,000円

- セット内容:

- Mr.リニアコンプレッサーL7

- プロコンBOY WAプラチナver.2(最上位エアブラシ)

- エアーレギュレーター(圧力計付き)

- ドレン&ダストキャッチャー

- Mr.スタンド&トレイセットII

- Mr.エアーホース

塗料

| 道具名 | 説明 |

|---|---|

| 塗料 | 作品に合わせた塗料を用意。プラモデルや3Dプリント作品にはラッカー塗料やアクリル塗料が一般的。 |

| 塗料専用の薄め液 (溶剤) | 塗料を適切な濃度に希釈するために必要。必ず塗料と同じメーカーの専用薄め液を使用すること。 |

作業を快適にする道具

安全対策・汚れ防止用品

| 道具名 | 説明 |

|---|---|

| マスク (防毒マスク推奨) | 塗料ミストの吸引を防ぐために必須。特にラッカー塗料を使用する場合は、有機溶剤用の防毒マスクを強く推奨。 |

| ニトリル手袋 | 手の汚れを防ぐ。色ごとに交換することで混色を防げるため、複数枚用意しておく。 |

| エプロンまたは作業着 | 衣服の汚れ防止のため、汚れてもOKな服装の上にエプロンを着用するのがベスト。 |

| 古新聞紙 | 作業机上の汚れ防止に敷く。試し吹きの際にも使用。 |

| キッチンペーパー | こぼれた塗料の拭き取りや、道具の清掃に使用。 |

エアブラシ塗装前の準備

安全対策を徹底する

エアブラシ塗装を始める前に、以下の2点は必ず守ってください。

| 注意事項 | 内容 |

|---|---|

| 火気厳禁 | ラッカー塗料などの引火性液体を使用するため、作業場所では火気を完全に禁止します。 |

| 換気の徹底 | 塗料ミストや溶剤の蒸気には中毒性があります。必ず窓を開けるか、塗装ブースを使用して十分な換気を確保してください。 |

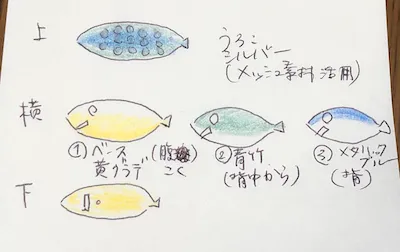

塗装イメージを作成する

いきなり塗装を始めると失敗しやすいため、事前に塗装計画を立てましょう。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 形状スケッチ | 上・横・下など複数の角度から対象物の形を簡単に描く |

| 2. 色の決定 | 使用する色をリストアップする |

| 3. 塗装範囲の決定 | 各色をどの部分に塗るか、スケッチに色分けして記入する |

| 4. 塗る順番を決める | 基本は「薄い色→濃い色」の順。グラデーションや模様表現の場合は順番を工夫する |

塗装イメージ作成のコツ

- 基本は隠蔽力の弱い色(薄い色)から塗るのがセオリーですが、完成イメージから逆算して順番を調整することも重要です。

- 下塗りの塗装範囲は、完成時の範囲より広めにすることでグラデーション表現がしやすくなります。

- 実際の作業中は臨機応変に対応することも大切です。

セットアップ手順

- 古新聞紙を作業机に敷く

- エアブラシを組み立てる

- コンプレッサーと必要な材料を準備する

- エアブラシとコンプレッサーをホースで接続する

- コンプレッサーの電源をONにする

エアブラシ塗装の3つの基本原則

美しい塗装仕上げを実現するために、以下の3つの要素を理解し、適切に調整することが重要です。

1. 塗料の希釈濃度

塗料は必ず薄め液で希釈してから使用します。適切な濃度に調整しないと、様々なトラブルが発生します。

基本の希釈比率

- ラッカー塗料の場合:塗料1:薄め液3 が目安です。

- ただし、塗料の元々の濃度によって調整が必要です。

希釈濃度による違い

| 状態 | 現象 | 対処 |

|---|---|---|

| 適正濃度 | - 細かいミストで綺麗なグラデーションができる。 - 塗料の色がしっかり出る。 - 塗装面に凹凸が出ず、薄い塗膜で綺麗に仕上がる。 | そのまま使用 |

| 濃すぎる | - 大きい塗料ミストが出る。 - 綿のような塊が発生する。 - 塗膜がブツブツになる。 - 濃度が濃いまま塗装を続けると、ノズル詰まりが起きやすい。 | 薄め液を追加 |

| 薄すぎる | - 色が上手く乗らない。 - 乾きにくい。 - 何度も重ね塗りが必要になる。 | 塗料を追加 |

2. 吹き付け距離

エアブラシのノズル先端と塗装対象との距離は、塗装の仕上がりに大きく影響します。

| 距離の目安 | 状態・仕上がりの特徴 | 主なメリット・デメリット |

|---|---|---|

| 3cm未満(近すぎる) | 塗料が集中しやすく、液垂れが起こる | 失敗しやすく、塗りムラや流れ跡ができやすい |

| 10cm前後(基本距離) | 均一で美しい仕上がり、塗料が適度に広がる | ムラが少なく、細かい調整もしやすい |

| 15cm以上(遠すぎる) | 塗料が乾きながら届き、表面がザラつく | 均一に塗りたい場合は不向き、グラデなど特殊表現向き |

ワンポイント

- 基本は「約10cm」。この距離でムラなく塗装でき、液垂れやザラつきを防げます。

- 距離を調整することで仕上がり質感もコントロール可能です。

3. エア圧の調整

コンプレッサーから送られる空気の圧力も、塗装品質を左右する重要な要素です。

基本圧力:0.1〜0.15MPa(メガパスカル)

初心者はまず低圧(0.1MPa前後)からスタートし、徐々に調整していくのがおすすめです。低圧低濃度塗装は発色が弱いため、失敗してもリカバリーしやすいというメリットがあります。

実際の塗装手順

それでは、実際の塗装手順を順を追って説明します。

STEP 1:塗料の準備

塗料を撹拌する 容器の底に顔料が沈んでいるため、撹拌棒でよく混ぜます。

塗料と薄め液を万年皿に入れる 塗料1:薄め液3の比率を目安に、撹拌棒を伝わせながら注ぐとこぼれにくいです。

しっかり混ぜる 撹拌棒で完全に均一になるまで混ぜ合わせます。

エアブラシの塗料カップに入れる 塗料カップの半分程度までの量にすると、溢れる心配がありません。

すぐに片付ける

- 塗料容器の縁をティッシュで拭き、蓋をしっかり閉めます(蓋の固着防止のため)。

- 年皿と撹拌棒も綺麗に拭きましょう。

- 塗料カップの蓋を閉める エアブラシをスタンドに置きます。

STEP 2:試し吹きと調整

本番塗装の前に、必ず試し吹きを行い、エアブラシの状態を調整しましょう。

調整ネジを最初にしっかり閉める

調整ネジを少しずつ開いていく

古新聞紙など廃材に向かって試し吹きをする トリガー(押しボタン)を押して徐々に引き、塗料ミストの量や広がりをチェックします。

塗料の希釈具合やエア圧を微調整する ミストの粒の細かさや色の濃さを確認しながら、必要に応じて塗料を薄めたり、空気圧を変えたりします。満足のいく吹き具合になるまで数回繰り返してください。

ポイント

- エアブラシの吹き出し口と対象物は常に約10cmの距離を保つ

- 希釈濃度が適切でない場合は、STEP 1に戻って調整する

STEP 3:本塗装

試し吹きで調整が完了したら、本塗装に入ります。

基本の塗装テクニック

| テクニック | 説明 |

|---|---|

| 距離を一定に保つ | 常に約10cmの距離を維持する。近づきすぎると液垂れ、遠すぎるとザラつきの原因になる。 |

| 塗り始めはパーツの外から | 対象物の外側でミストを出し始め、自然にかかるように移動させる(ブワッと付くのを防止)。 |

| 塗料カップは傾けない | 傾けすぎると塗料が漏れるので注意。エアブラシは常に水平を保つ。 |

| 左右対称・全体バランスを意識 | 作品全体を見渡しながら塗装を進める。一箇所だけ集中せず、全体の仕上がりを確認しながら作業。 |

| 自然光でも確認する | 蛍光灯の下だけでなく、自然光でも色味を確認する。光源により色の見え方が変わる。 |

| 塗装面は乾くまで触らない | 乾燥するまでどこにも接触させない。塗装ベースやワイヤーフックで保持する。 |

色を変える際のポイント

| 作業 | 目的 |

|---|---|

| エアブラシスタンドに置く | 両手を使って安全に作業するため |

| 手袋を新しいものに交換 | 混色防止のため |

| エアブラシを洗浄する | 前の色が混じらないようにするため(詳細は洗浄セクション参照) |

よくある失敗と対処法

初心者が陥りやすい失敗とその対処法をまとめました。トラブルが起きた際の参考にしてください。

| 失敗例 | 主な原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 液垂れが発生する | ・エアブラシと対象物の距離が近すぎる ・同じ箇所に塗料を吹き続けている ・エアブラシの動きが遅すぎる | ・距離を10cm以上に保つ ・適度なスピードで動かし続ける ・一度に厚く塗らず、薄く重ねる |

| 塗装面がザラザラする | ・塗料が濃すぎる ・吹き付け距離が遠すぎる ・エア圧が高すぎる | ・薄め液を追加して希釈する ・距離を10cm前後に調整する ・エア圧を下げる |

| ノズルが詰まる | ・塗料が濃すぎる ・塗料が乾燥してしまった ・洗浄が不十分 | ・適切に希釈する(塗料1:薄め液3を目安) ・作業の合間も定期的にうがい洗浄する ・使用後は必ず洗浄する |

洗浄とメンテナンス

エアブラシの洗浄を怠ると、塗料がノズルやニードルで固まり、使用不能になってしまいます。使用後は必ず洗浄しましょう。

洗浄方法には2種類あり、状況に応じて使い分けます。

| 洗浄方法 | 実施タイミング | 手順 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| うがい洗浄 (簡易洗浄) | ・色を変える時 ・作業の合間 ・塗料が乾燥する前 | 1. 塗料カップの残った塗料を別容器に移す 2. カップに薄め液またはツールクリーナーを入れる 3. 古新聞紙などに向けて数回吹き付ける(うがいさせる) 4. カップをティッシュで拭き取る | 約1〜2分 |

| 分解洗浄 (徹底洗浄) | ・濃い色から薄い色に変更する時 ・一日の作業終了時 ・久しぶりに使用する前 ・長期間使用しない時 ・汚れがひどい時 | 1. エアブラシを部品ごとに分解する 2. 各部品を薄め液またはツールクリーナーで洗浄する 3. 細かい部分は専用ブラシを使用する 4. 完全に乾燥させてから組み立てる | 約5〜10分 |

洗浄のポイント

- うがい洗浄:簡単・短時間で完了。同系色の塗り替え時に最適。

- 分解洗浄:徹底的にクリーンにできる。塗料の詰まりを防ぎ、長期保管前に必須。

まとめ:初心者が気をつけるべきポイント

エアブラシ塗装を成功させるための重要ポイントを振り返ります。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 準備段階 | ・安全対策(火気厳禁・換気)を最優先 ・塗装イメージを事前に計画 ・必要な道具を一式揃える |

| 塗装の3原則 | ・希釈濃度:塗料1:薄め液3を基本に調整 ・吹き付け距離:約10cmを維持 ・エア圧:0.1〜0.15MPaから始める |

| 実践テクニック | ・必ず試し吹きを行う ・薄く何度も重ね塗り ・同じ場所に長時間吹き付けない |

| メンテナンス | ・色替え時は必ずうがい洗浄 ・1日の終わりは分解洗浄 ・塗料を乾燥させない |

感想

エアブラシは工程が多く、気をつける点も多いため、最初は緊張の連続でした。ミスト量の調整や希釈濃度の調整も、実際にやってみると難しく感じることが多いです。

しかし、慣れてくると、筆塗装では到底不可能な美しいグラデーションや均一な塗装が実現でき、作品のクオリティが格段に向上します。3Dプリント作品やDIY工作の仕上げに、エアブラシは非常に強力なツールです。

最初は失敗を恐れず、試し吹きで練習を重ねることが上達の近道です。この記事が、皆さんのエアブラシ挑戦の一助となれば幸いです。