· FabLab Westharima Team · 3Dプリンタ · 8 min read

【2025年版】3Dプリンター入門ガイド|始め方から成功のコツまで

3Dプリンター初心者向けに、2025年最新の情報をもとに始め方を解説。おすすめ機種、必要なソフト、成功のコツまで実体験を交えてご紹介します。

「3Dプリンターを始めてみたいけど、何から準備すればいいの?」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、3Dプリンターは思っているより簡単に始められます。

この記事では、2025年最新の情報をもとに、完全初心者向けに3Dプリンターの始め方を解説します。

📖 操作手順の詳細はこちら: → 3Dプリンター 基本操作マニュアル

3Dプリンターとは?

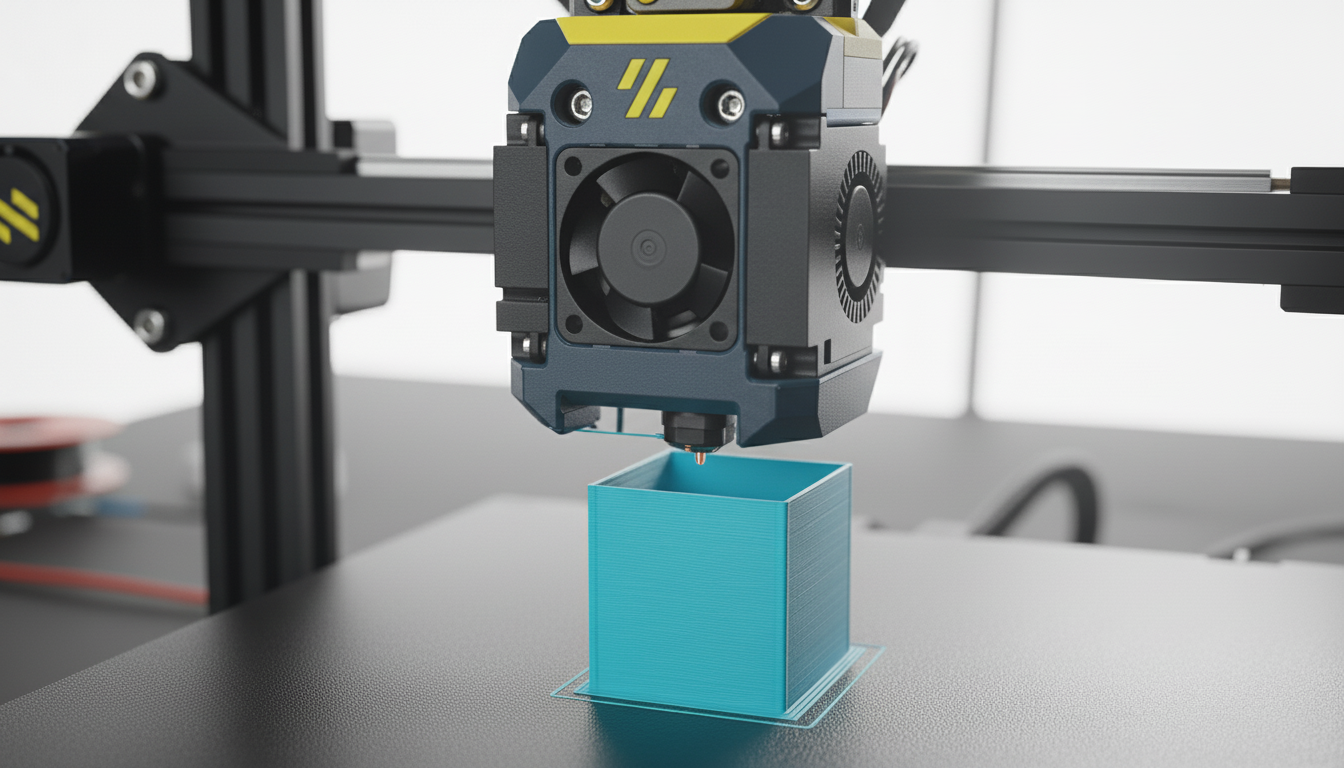

3Dプリンターは、パソコンで作成した3Dデータをもとに、樹脂などの材料を積層して立体物を作る機械です。フィギュア、日用品の修理パーツ、オリジナルグッズなど、さまざまなものを作れます。

2025年現在、家庭用3Dプリンターは価格が下がり、性能も向上しています。初心者向けモデルなら2万円台から購入でき、技術が成熟した今こそ始めるのに最適なタイミングです。

主な種類

初心者が知っておくべき主な方式は2つです:

- FDM方式(熱溶解積層方式):樹脂フィラメントを熱で溶かして積層。家庭用として最もポピュラーで、コスパに優れています。

- 光造形方式(SLA/LCD):液体レジンを光で固める。精密なフィギュアや細部まで美しい造形に適しています。

初心者には、扱いやすく材料費も安いFDM方式がおすすめです。

2025年のトレンド

3Dプリント技術は急速に進化しています。

- オートレベリング・AI機能の標準化:ベッド自動調整や失敗検知機能が一般化。初心者でも失敗が減少

- マルチカラープリント:複数色を切り替えながら印刷できるプリンターが低価格化

- 高速化:従来8時間かかっていた印刷が2~3時間で完了

- 情報の充実:YouTube、Discord、Redditで日本語・英語の情報が豊富。困ったときすぐに解決策が見つかる

数年前と比べ、今は本当に恵まれた環境です。筆者も、数年前まで操作が多く苦手意識がありましたが、今は、することが激減したと感じています。

おすすめ機種

2025年のおすすめ機種:初心者に人気のBambu Labシリーズ(A1 mini/P1S)については、別記事で詳しく比較レビューしています。「どの機種を買うべきか」迷っている方はこちらもご覧ください。

→ Bambu Lab 3Dプリンター徹底比較レビュー:A1 mini vs P1S

最小構成で約3万円~、充実したセットで約6万円~から始められます。

おすすめソフトウェア

3Dデータダウンロードサイト

まずは既存のデータで練習しましょう。以下のサイトから、STL形式のデータを無料でダウンロードできます。

- Thingiverse:世界最大級。数百万点以上のデータが無料

- Printables:品質の高いデータが多い

- MyMiniFactory:クオリティ重視

- 3D MODELABO:日本語対応(会員制)

CADソフト(3Dモデリング)

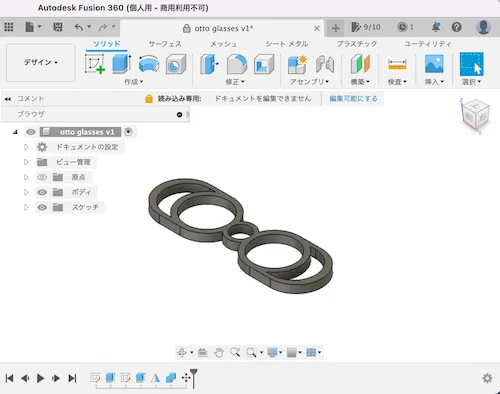

オリジナルの造形物を作りたい場合は、CADソフトを使います。

- Tinkercad(無料):ブラウザで動作。直感的で初心者向け

- Fusion 360(個人利用無料):本格的な設計が可能。チュートリアルも豊富

- Blender(無料):高機能だが学習曲線は急

Fusion 360の学習におすすめの本:Autodesk Fusion マスターズガイド ベーシック編 改訂第3版 操作手順・コマンドの使い方・ブロックの動かし方・コツなどが手順を端折ることなく詳しく丁寧に記載されており、初心者でもわかりやすい内容です。

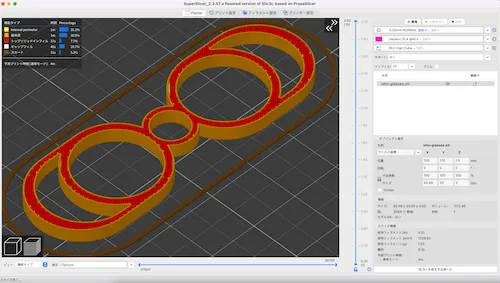

スライサーソフト

3DデータをGコードに変換するソフトです。

初心者はまず、購入したプリンターのメーカー純正スライサーを使いましょう。

- プリセットが最適化されているので設定不要

- トラブルが少なく、サポートも受けやすい

例:Bambu Studio(Bambu Lab)、Creality Print(Creality)、AnkerMake Studio(AnkerMake)など

複数機種を使う場合や、より細かい設定をしたい場合:

- UltiMaker Cura(無料):最も人気の汎用スライサー。日本語対応

- PrusaSlicer(無料):高機能で細かい設定が可能

おすすめ初心者プロジェクト

「何を最初に作ればいいの?」と迷う方へ、おすすめの順番をご紹介します。

| 順番 | プロジェクト名 | 理由 | データの探し方 |

|---|---|---|---|

| 1個目 | ケーブルホルダー | サポート不要・30分で完成・実用的 | Thingiverseで「cable holder」検索 |

| 2個目 | スマホスタンド | サポート練習・日常で使える | Thingiverseで「phone stand」検索 |

| 3個目 | 3DBenchy | 性能確認・設定の良し悪しがわかる | 3DBenchy公式 |

慣れてきたら:小物入れ、キーホルダー、フィギュア、修理パーツなどに挑戦しましょう。

ポイント:最初は小さくシンプルな形状から始めましょう。成功体験を積むことがモチベーション維持のカギです。

成功のカギ

- 良質なフィラメント:安すぎる材料は直径が不均一でトラブルの原因に

- スライサー設定:品質の80%はここで決まる

- 定期メンテナンス:ベルト、ノズル、ベッドレベリングを定期確認

実体験より:出力スタート後、何層目かまでは問題が発生しないか観察し、問題が無ければ、以降は3Dプリンターにお任せ。

次のステップ

基本をマスターしたら、次に進みましょう。

| ステップ分類 | 具体的なアクション例 |

|---|---|

| レベルアップ | - CADスキルを磨いて自作モデリングに挑戦 - PLAに慣れたらABS、PETG、TPUなど他の材料も試す |

| コミュニティ参加 | - Thingiverse、Printablesで作品を公開 - YouTube、Xで他のユーザーの技術を学ぶ |

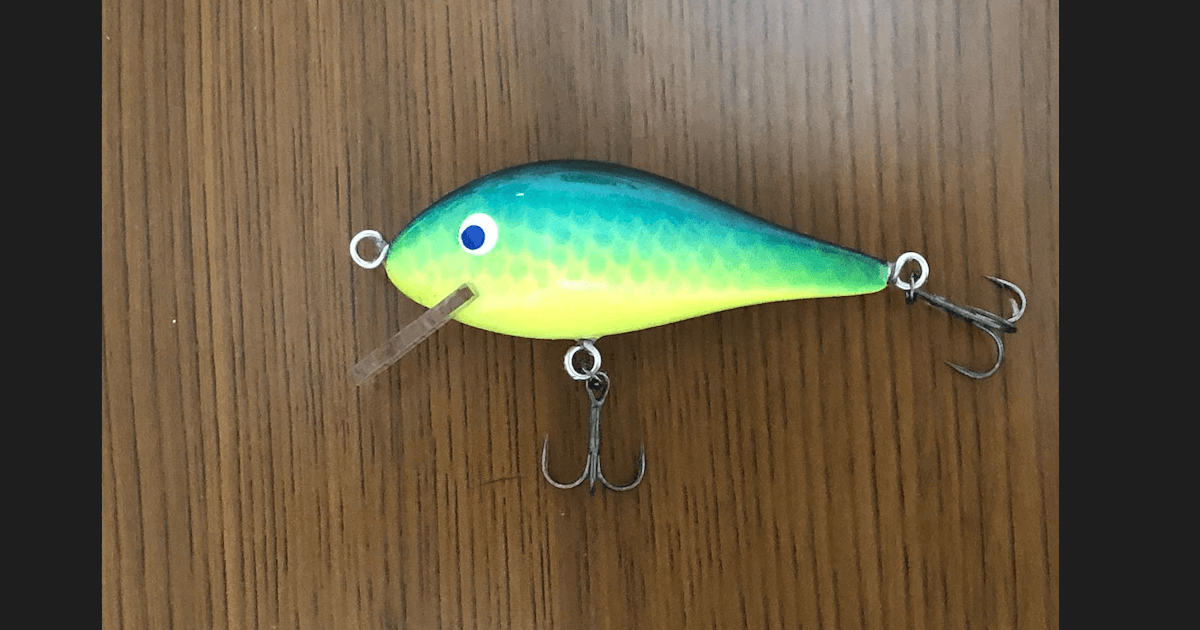

| 実用活用 | - 日用品の修理パーツ作成 - フィギュア、ミニチュア、模型パーツ制作 - 試作品製作やオリジナルグッズ販売 |

3Dプリンターは「使ってみたい」から「使いこなす」へ、そして「創造する」へと可能性が広がります。ぜひ、この記事を参考に3Dプリンターライフをスタートしてください!